Menjelang subuh, itu sebelum pukul 04.30, pada 3 Mei 2024. Banjir bandang menghantam rumah-rumah penduduk di Kabupaten Luwu, ribuan orang terjebak dalam kesedihan dan juga sekaligus kemarahan.

Yang sedih adalah mereka yang kehilangan harta benda, dan kehilangan nyawa keluarga. Yang marah, adalah mereka yang hampir putus asa karena banjir terus terulang saban tahun, ketika hujan mengguyur. “Masolang tongangmi kampongta,” kata seorang sahabat yang mengirimkan pesannya. (Kampung kita ini sudah rusak)

Dukung kami

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.

Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

Saya lahir dan besar di Kabupaten Luwu. Rumah keluarga kami berhadapan dengan sungai. Satu sungai yang menakjubkan, yang menemani tumbuh kami—penduduk di sepanjang bantaran. Dari hilirnya di Kampung Suli Pantai, hingga di hulunya di kampung Kaladi.

Tahun 1984, di sungai itu lah, orang tua melarung ari-ari saya. Dimasukkan dalam sebuah kendi, diberi tatakan, lalu dihanyutkan, dan entah di mana sisa tubuh yang menemani dalam rahim itu, terjatuh dan tenggelam. Sisa plasenta itu kembali dimakan biota sungai.

Kami mengenal sungai itu dengan baik, seperti mengenal tubuh kami yang bertumbuh, dari anak-anak hingga menjadi orang tua. Kami dengan mudah menemukan udang yang sembunyi di balik bebatuan, ikan dengan umpan cacing tanah, hingga sensasi sambaran burung raja udang yang membuat sarang di tebing tanah sungai.

Tapi berangsur usia hingga tahun 2005, sungai itu mulai hampir tak kami kenal. Kerikilnya yang lembut di dasar sungai berubah menjadi lumpur. Airnya menjadi keruh. Jika hujan mengguyur, penduduk kampung melihat sungai dengan begitu waspada. Sungai yang menyatu dengan darah kami. Sungai yang telah meluap besar.

Kami mencintai sungai itu dengan bangga. Kami tahu jika dalam alirannya yang tenang, ada buaya yang kami ucapkan dengan sebutan nenek. Di kampung Kombong, kami percaya ada seorang paman yang memiliki kembaran dengan seekor buaya. Yang berumah di kelokan sungai di bawah rimbunan pohon bau (jenis tanaman mangrove).

Tapi ketika proyek tanggul datang, rumah buaya itu menjadi lenyap. Keluarga dari sang paman tak dapat melawannya, sebab ceritanya dianggap mitos. Dan bagaimana mungkin melawan program pemerintah. “Tau beccu ki, tae dibela minnewa kita,” katanya. (Kita ini orang kecil tidak bisa melawan).

Dalam cerita tetua-tetua kampung, banjir memang kerap datang. Tapi masa lalu, banjirnya membawa air yang jernih. Hingga pertengahan Tahun 1990-an, banjir mulai mendatangkan air keruh dan membawa lumpur. Saya ingat sekali, pada akhir Tahun 1998, saat hujan mengguyur, sungai yang meluap membawa banyak sekali potongan kayu yang sudah disenso (Chainsaw). Yang masih bulat dan yang sudah menjadi balok. Anak-anak muda, dengan gembira bersiap-siap di sisi tebing, membawa tali, mengikat kayu yang diinginkan, lalu mengikatnya di pohon-pohon yang berada di tebing sungai.

Tapi jelang Tahun 2000, saat banjir, tak ada lagi bantalan kayu besar yang hanyut. Namun, yang pasti, kekeruhan air makin menjadi pekat.

Baca:

- Banjir Makassar Bertahun-tahun: Pemerintah Kota Lupa Belajar dan Warga Sudah Ampun!

- Hanyut, Kayu Menumpuk dan Berserakan di Sungai Malili Buat Warga Tercengang

Bertahun-tahun, hulu Sungai Suli yang berada di kaki pegunungan Latimojong, telah dirambah para pembalak. Kayu-kayu dengan kualitas terbaik diangkut keluar kampung. Orang-orang tua di kampung, acapkali mengingatkan, jika hulu sedang rusak. Kampung kami sedang tidak baik-baik saja.

Pada peristiwa lain, tahun 2007, banjir besar menghantam. Bencana itu diterbitkan Harian Kompas pada 27 Juli, dan mengurai bagaimana pembalakan liar di kawasan hulu terjadi secara masif. Tapi rekaman pascabanjir, di mana orang-orang kampung membersihkan lumpur yang mengendap dengan tebal, mulai terlupakan.

Temuan tim Kesatuan Pengendali Hutan (KPH) Latimojong, menyebutkan jika modus operandi para pembalak tidak langsung menebang hamparan. Tapi menebang di beberapa titik. Para pembalak biasanya membawa kayu dengan menggunakan motor. Meski sesekali menggunakan mobil yang isinya hanya ada lima hingga enam balok kayu. Dengan alasan untuk kebutuhan rumah.

Saat ini kayu-kayu yang bisa dijumpai adalah jenis Suren, Jabon dan Uru. Kayu yang dianggap dalam kualitas nomor dua. Kayu dengan kualitas terbaik seperti Agathis sudah semakin jauh ke dalam hutan.

Praktik ini terus saja berlangsung. Meski dalam skala kecil, tapi lama kelamaan menjadi besar. Tahun 2015, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Luwu ditangkap karena terlibat dalam perdagangan kayu ilegal. Kejaksaan mengamankan sebanyak 300 kubik kayu yang akan dikirim ke perusahaan tripleks PT Panply, di Kecamatan Bua, sekitar 30 km dari Belopa, pusat kabupaten.

Saya ingat betul, antara tahun 2000 – 2005, seseorang di Suli menjadi pemasok bahan baku kayu ke perusahaan itu. Mereka membeli hampir semua jenis kayu. Dan biasanya, kayu-kayu itu akan disusun di sebuah bak mobil truk, dan menjelang tengah malam, kayu itu akan dikirim ke PT Panply.

Maka akhirnya lumpur yang mengendap itu, adalah sedimen. Fakta, jika kerusakan sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Rumah-rumah yang dibangun jelang tahun 2000 dengan membuat fondasi tinggi, hingga mencapai 1 meter, kini menyisakan tinggi 10 cm.

Dan banjir yang terjadi pada awal Mei ini, telah menenggelamkan fondasi itu. “Jadi rumah sepertinya langsung berdiri dengan tembok bata. Tidak pakai fondasi, karena fondasi sudah terkubur.”

Adakah yang peduli pada keadaan itu?

Tiga hari pascabanjir. Bantuan mulai mengalir ke penduduk terdampak. Gerakan itu merupakan bentuk solidaritas dari berbagai organisasi dan individu yang sangat baik. Sebab ribuan orang menjadi rentan kekurangan makanan dan akses kesehatan.

Tapi banjir kali ini, bukan hanya terjadi di Suli. Luapan sungai terjadi di dua Daerah Aliran Sungai (DAS). Yakni, DAS Suli dan DAS Suso (Di kampung, warga lebih mengenalnya dengan sebutan Sungai Bajo).

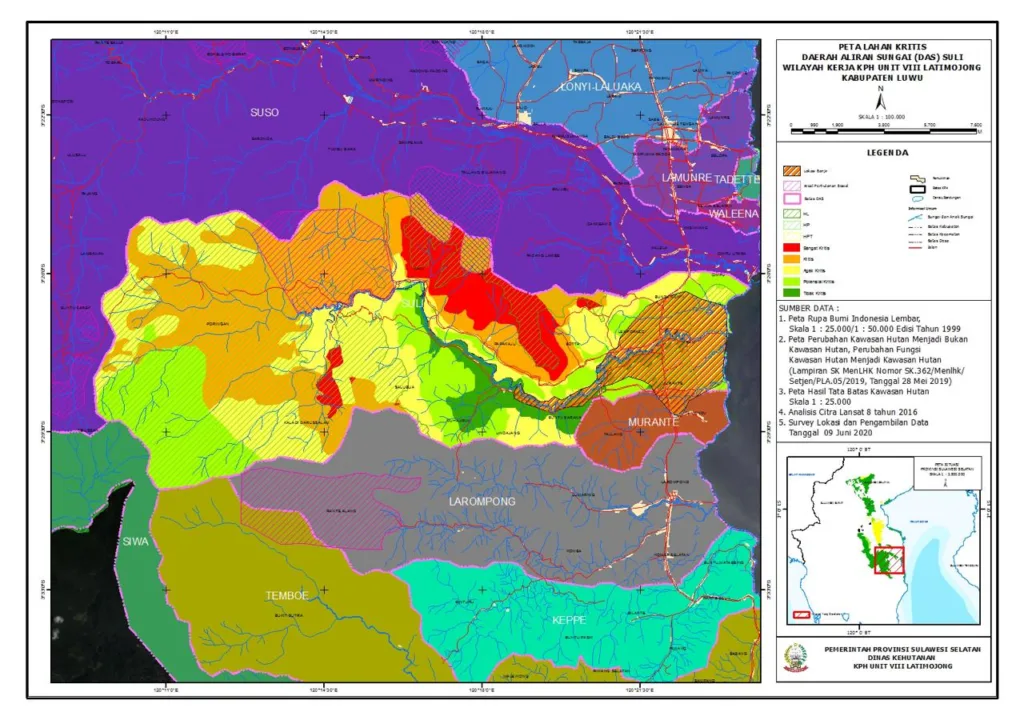

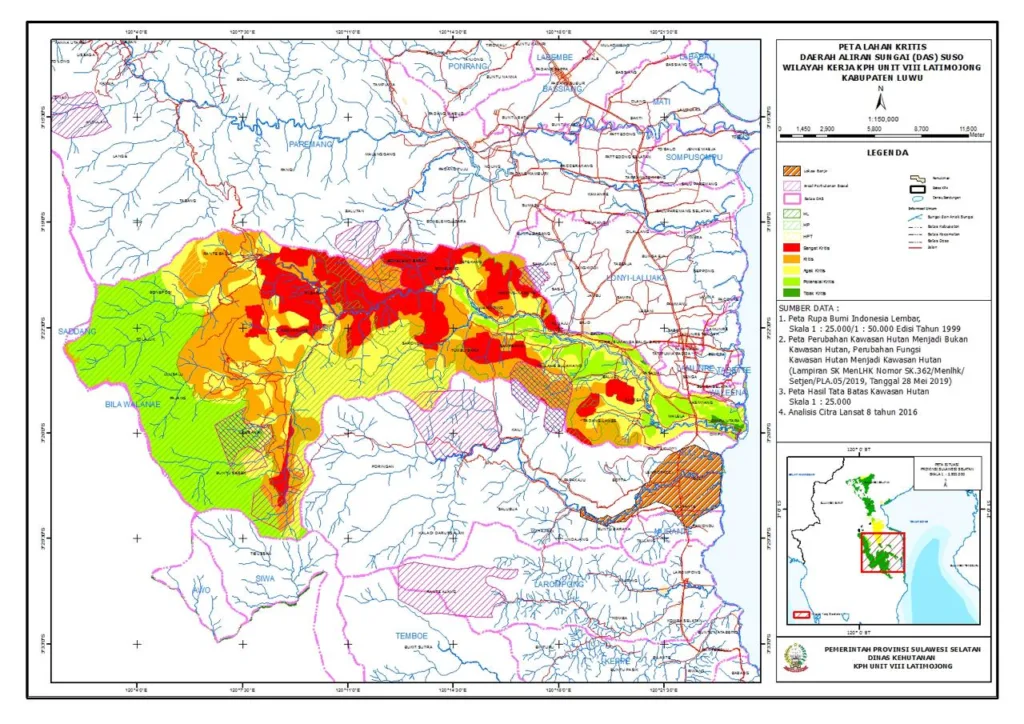

DAS Suso dan DAS Suli keadaan hulunya sama. Alih fungsi lahan dan penebangan kayu yang tak terkontrol menjadi biak kerok. KPH Latimojong, yang wilayah kerjanya di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), merilis luasan hutan lindung mencapai 89.309,74 hektar. Dari luasan itu 2.143 hektar di antaranya merupakan kawasan yang sangat kritis. Seluas 18.055 hektar wilayah kritis. Dan seluas 41.763 hektar agak kritis.

Kemudian kawasan yang potensial kritis mencapai 27.341 hektar. Dan hanya ada 0,43 hektar luasan yang dinyatakan sebagai lahan yang tidak kritis.

Upaya meminimalisir banjir besar, tak pernah dilakukan dengan serius. Di batang Sungai Suso, bahkan berderet penambangan emas yang berkedok tambang rakyat, di sekitar Desa Kadundung. Di bagian hulu DAS-nya, ada PT Masmindo Dwi Area yang sejak tahun 1980-an telah mendapatkan ijin konsesi untuk penambangan emas.

Masmindo saat ini sudah masuk dalam tahap konstruksi dan pengembangan jalan tambang. Meski operasional penambangan belum berjalan dengan masif, tapi kelak, jika ini terjadi, kekhawatiran warga di bantaran Sungai Suso, akan memperparah keadaan.

DAS Suso berhulu di Kecamatan Basseang Tempe (Bastem) dan muaranya di Desa Cimpu. Muara Sungai Suli dan Suso ini hanya berjarak sekitar 4 km. Dua batang sungai ini, sama-sama memprihatinkannya. Muaranya dipenuhi dengan sedimen lumpur. Hampir tak pernah dilakukan pengerukan rutin.

Apa yang dilakukan pemerintah kita? Pada 4 Mei 2024, seorang kolega mengirimkan pesan, mengenai acara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dia mengirimkan tautan Instagram dari akun @masjidkubah99. Flyer-nya, adalah undangan dzikir dan doa bersama di mana terpampang wajah Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin dan Amirullah Amri sebagai Ketua DKM masjid itu.

“Apakah setiap bencana di negeri ini, mitigasinya adalah berdoa?” kata kawan itu.

Saya tertegun. Di grup-grup dan media sosial, di mana saya tergabung, orang-orang dengan senang hati juga meminta warga untuk bersabar dan menganggapnya sebagai cobaan dari Tuhan.

Saya makin tertegun.

Tuntutlah

Setelah pembalakan mulai meredah, maka terbitlah aturan baru. Perhutanan Sosial. Ini adalah program pemerintah yang di atas kertas sangat baik untuk masyarakat. Tapi pada praktiknya, sistem ini menjadi jalan masuk para pemilik modal untuk mendapatkan tanah.

Di hulu Sungai Suli dan Suso, warga kadang kala membuka suara siapa pemilik lahan perkebunan besar. Mereka adalah mantan pejabat atau para penguasa lokal yang mempekerjakan warga. Tapi, mereka mengungkapnya dengan pelan. Ada ketakutan yang melingkupi “orang-orang kecil itu”.

Maka, beberapa hari setelah banjir ini. Seperti biasa, perlahan warga akan membangun kembali semangatnya. Membersihkan rumah. Menjemur kasur. Mencuci pakaian. Tapi kemudian, tahun depan, atau pekan depan, atau bahkan esok hari, jika hujan kembali mengguyur, trauma warga akan banjir kembali.

“Rumah kecil, rumah orang tua, rumah tempat besar sudah hilang tak tersisa,” kata seorang warga di Desa Botta, yang rumahnya terbawa arus. “Untung adik, ponakan dan bapak bisa selamat keluar dari rumah.”

Bagi dia, membangun rumah baru mungkin bisa diusahakan. Tapi menghidupkan kenangan pada Mamaknya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu pada rumah itu, menjadi lenyap.

Maka rasanya ingin berteriak, dan bilang, cukupkah himbauan untuk tetap berserah diri? Padahal, ada pemerintah yang seharusnya bekerja dan berkewajiban melindungi warganya, termasuk dalam kebijakan dan tata kelola lingkungan yang layak dan aman.

Saya kira—menjadi penting—warga di bantaran Sungai Suli dan Suso harus bersama. Tuntutlah pemerintah yang sudah kalian pilih untuk bertanggung jawab. Maka jadi lah realistis, tuntutlah yang tidak mungkin, agar para penguasa berhenti membabat hutan atau memberi karpet merah bagi mereka yang rakus.

Editor: Agus Mawan W

[…] Baca: Banjir Lagi, Doa Bersama Lagi […]