Di bawah payung hukum kemanusiaan, Pram dan warga Bara-baraya melawan ketidakadilan.

“Bagaimana bisa manusia hanya ditimbang dari surat-surat resmi belaka, dan tidak dari wujudnya sebagai manusia?”

Begitu kira-kira tudingan Pramoedya Ananta Toer terhadap hukum dan peradilan yang ia tuliskan dalam novelnya, bagian pertama tetralogi Pulau Buru, Bumi Manusia.

Pram menuliskan dengan tajam bagaimana pengadilan hanya mementingkan kepentingan orang-orang berkuasa.

Peradilan yang tak adil. Hukum dipakai-dibuat untuk menindas. Dalam ceritanya, Pram menuliskan, seorang pribumi bernama Sanikem atau Nyai Ontosoroh, dirampas segala yang telah menjadi haknya. Perusahaan beserta tanah dan seisinya.

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.

Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

Segala jerih payahnya selama 20 tahun lamanya. Sekalipun hak itu telah memiliki sertifikat milik yang sah atas nama dirinya, sesuai dengan hukum Belanda kala itu, tetap juga dirampas darinya.

Perkaranya hampir serupa dengan Bara-baraya. Perampas yang diceritakan Pram adalah Ir. Maurits Mellema (sebab akibatnya bisa dibaca kembali buku Bumi Manusia halaman: 365-366), sedangkan di Bara-baraya ia menjelma Daeng Nombong dan kelompoknya.

Cerita yang ditulis Pram berpuluh tahun lamanya itu seolah menjadi pesan kepada kita, bahwa ketamakan dan penindasan boleh jadi akan terulang, atau memang tak pernah hilang. Setan tanah hanya berganti tampang. Kelakuannya tetap sama.

Yang sungguh disayangkan adalah para pengadil yang menentukan salah dan benar. Tak ada bedanya cerita Pram dan nasib Bara-baraya hari ini. Para pengadil, tuan-tuan terpelajar, lebih mementingkan surat-surat, dibanding kemanusiaan.

Hukum dan peradilan Kolonial Belanda pada akhir abad 19 yang diceritakan Pram boleh jadi hanya demi memenuhi kepentingan Belanda. Mencari keuntungan dengan menindas rakyat. Hukum dijadikan alat penguasa demi kelancaran merkantilisme.

Tentang Bara-baraya:

Tak dapat disangkal bahwa di masa kolonial orang-orang menjunjung tinggi hukum positif. Maka tak heran jika moral disisihkan karenanya. Sebab semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Pertanyaannya, siapakah yang menentukan aturan atau hukum tertulis? Rakyat?

Tiada ingin untuk mencela hukum positif. Namun perlulah dilihat bagaimana sikap penganut aliran ini menempatkan penghargaan berlebih terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.

Salus populi suprema lex esto: keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun mengapa seorang pribumi yang diceritakan Pram tetaplah kalah di mata hukum kolonial? Hak-haknya tetap dirampas darinya.

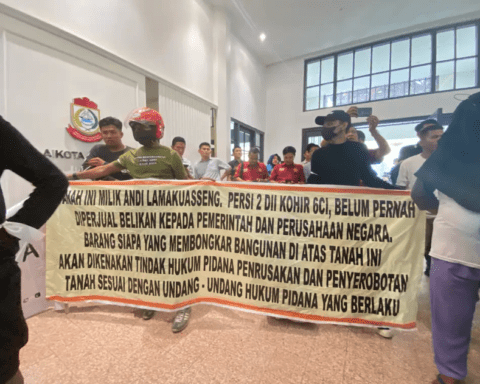

Mengapa pula warga Bara-baraya yang telah memiliki akta jual beli tanah yang sah, telah meninggali tanah itu lebih dari 20 tahun lamanya, telah mempertahankan haknya dari penggusuran selama 8 tahun lamanya, tetap juga kalah di mata Pengadilan?

Bukannya terdapat aliran hukum yang lebih mengedepankan kesejahteraan dan kedamaian, bernama utilitarianisme—diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18, saat feodalisme dan kolonialisme masih bertahta di khatulistiwa.

Kata Bentham, “the greatest happiness for the greatest number of people.” Bahwa hukum tidaklah untuk menghukum, melainkan mendahulukan kebahagiaan banyak orang. Dan barangkali, inilah yang ingin disampaikan Pram dalam ceritanya.

Apalah arti yang tertulis itu jika penderitaan mengalir deras dan menggaris pekat berwarna hitam. Pram dan ceritanya telah berlalu begitu jauh. Segalanya sudah semakin maju, seharusnya. Nahasnya tiada berbeda.

Bara-baraya Terancam Digusur, Kemanusiaan Telah Dikubur

Hukum dan segala macam tetek bengeknya memanglah rumit dipahami bagi rakyat seperti kami. Meski telah mengacu pada hukum pertanahan yang berlaku, bahwa kepemilikan tanah dengan lama penguasaan merupakan kepemilikan tanah tertinggi, sehingga sekalipun penggugat punya sertifikat, kepemilikan warga tetaplah sah di mata hukum.

Warga Bara-baraya sama sekali tidak melanggar hukum, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Walau begitu, keadilan seakan jauh tak tergapai. Pengadilan memenangkan Daeng Nombong yang memiliki sertifikat tanah. Gelap sudah dunia ini.

Dalam cerita Pram, sekalipun Nyai Ontosoroh telah memiliki sertifikat tanah sesuai dengan aturan kolonial, ia tetap tak berkutik di mata pengadilan Belanda. Begitupun dengan warga Bara-baraya. mereka adalah warga Indonesia, yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun tak juga berkutik di mata pengadilan di negeri sendiri.

Kekalahan warga Bara-baraya di pengadilan bukan hanya membuat peradilan mempraktikkan hukum kolonial, tapi juga telah berwatak kolonial.

Sudah barang tentu dan tak payah bertanya-tanya mengapa para tuan-puan terpelajar di Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan surat permohonan penggusuran Bara-baraya ke Polrestabes Makassar pada Kamis 6 Februari kemarin. Kata Pram, mereka adalah “pengabdi uang.”

Mereka tak ambil pusing dengan 196 warga yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Ruang hidupnya. Tempat bermainnya. Kawan-kawannya.

Kita Hanya Perlu Bertahan, Melawan Ketidakadilan!

Sekalipun kekalahan di pengadilan adalah kepahitan, namun itu bukanlah akhir dari perjuangan. Ingat, Pram telah menitipkan pesan kepada kita, bahwa pengadilan milik penguasa di bumi manusia pada akhirnya telah dan akan melanggar akal budi juga kemanusiaan.

Seorang pemilik sah atas tanah nenek moyangnya atau dibeli dengan keringatnya, beranak cucu, bekerja dan makan di atasnya, haruslah melawan jika seorang asing ingin merampasnya dengan bermodal surat-surat yang telah dianggap benar oleh pengadilan.

Kabar penggusuran Bara-baraya telah kencang berhembus. Tembok-tembok solidaritas juga perlu semakin kuat tak tertembus. Tak lagi ada waktu untuk merajuk pada takdir. Pertahanan warga dan elemen solidaritas yang berada dalam garis perlawanan adalah paru-paru takdir itu sendiri.

“Aku tak punya sesuatu pengertian bagaimana harus melawan, apa yang dilawan, siapa dan bagaimana. Aku tak tahu alat-alat apa sarananya. Biar begitu: kita melawan!” Tulis Pram.

Editor: Sahrul Ramadan